Von der Theorie zur Werkbank – Praxissemester einer Restaurierungsstudentin aus der FH-Potsdam

In meinem Atelier in Potsdam und Berlin hatte ich die Aufgabe, über fünf Monate eine Studentin aus dem Bachelorstudiengang Konservierung und Restaurierung – Studienrichtung Holz an der Fachhochschule Potsdam zu betreuen. Dieses Praxissemester bietet die Gelegenheit, das Wissen aus den Vorlesungen und Seminaren in reale Projekte umzusetzen. Für mich war es eine Bereicherung, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam handwerkliche Techniken und die Restaurierungsprozesse zu entwickeln. Auf Wunsch der Praktikantin haben wir den Fokus speziell auf handwerkliche Techniken und dem historischem Möbelbau gelegt. Für Ihre Zeit im Atelier wurde ihr ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.

Der Studiengang in Potsdam: Rahmen und Anforderungen

Der Studiengang Konservierung und Restaurierung an der FH Potsdam umfasst sieben Semester und beginnt mit einer breiten Grundlagenausbildung, unter anderem in Kunstgeschichte, Materialkunde, naturwissenschaftlichen Methoden, historischen Techniken und Baudenkmalpflege. StudyCheck+2Fachhochschule Potsdam+2

Im Verlauf des Studiums wählen die Studierenden eine Spezialisierung – Holz, Stein oder Wandmalerei. Die Spezialisierung Holz beinhaltet dabei Kleinobjekte, Mobiliar und historische Ausstattungsstücke, oft mit dekorativen Veredelungen wie Furnieren, Beizen oder Überzügen. Romoe Network+2Fachhochschule Potsdam+2

Ein wichtiger Bestandteil ist das Praxissemester, in dem Studierende ihre handwerklichen Fähigkeiten unter realen Bedingungen einüben, begleitend zu den studienbegleitenden Projektarbeiten und der theoretischen Ausbildung.

Restauratorische Praxis & ergänzende Projekte

Zum Möbelbau wurden mehrere Restaurierungsaufträge die in die Werkstatt kamen abgearbeitet:

Eine versilberte Rokoko-Konsole und eine Rokoko-Chinoiserie Kommode mit Schwarzlack-Oberfläche. Beide Oberflächen mussten aufwendig regeneriert werden.

Bei der versilberten Konsole wurde zunächst gereinigt, fehlende Ornamente ergänzt und anschließend versilbert und patiniert.

An einem Esche-Sekretär um 1840 wurden umfangreiche Retuschen und Furnierergänzungen sowie eine Schellackpolitur durchgeführt.

Unsere Anwendung von Lösemitteltests (z. B. zur Bestimmung der Löslichkeit) war nötig, um sicherzustellen, das die Originalsubstanz erhalten wird.

Für die Abnahme degradierter vergilbter Nitrolacke auf Originallacken, wurden verschiedene Gele- und Lösemittel-Kompressen hergestellt um die Schichten voneinander zu trennen.

In meinem Labor in Potsdam wurden mikroskopische Querschliffe der Lack- und Farbfassungsschichten angefertigt und analysiert – ein archäologischer Aspekt, der oft unterschätzt wird, aber entscheidend ist, um zum Beispiel verborgene Originalfassungen aufzuspüren .

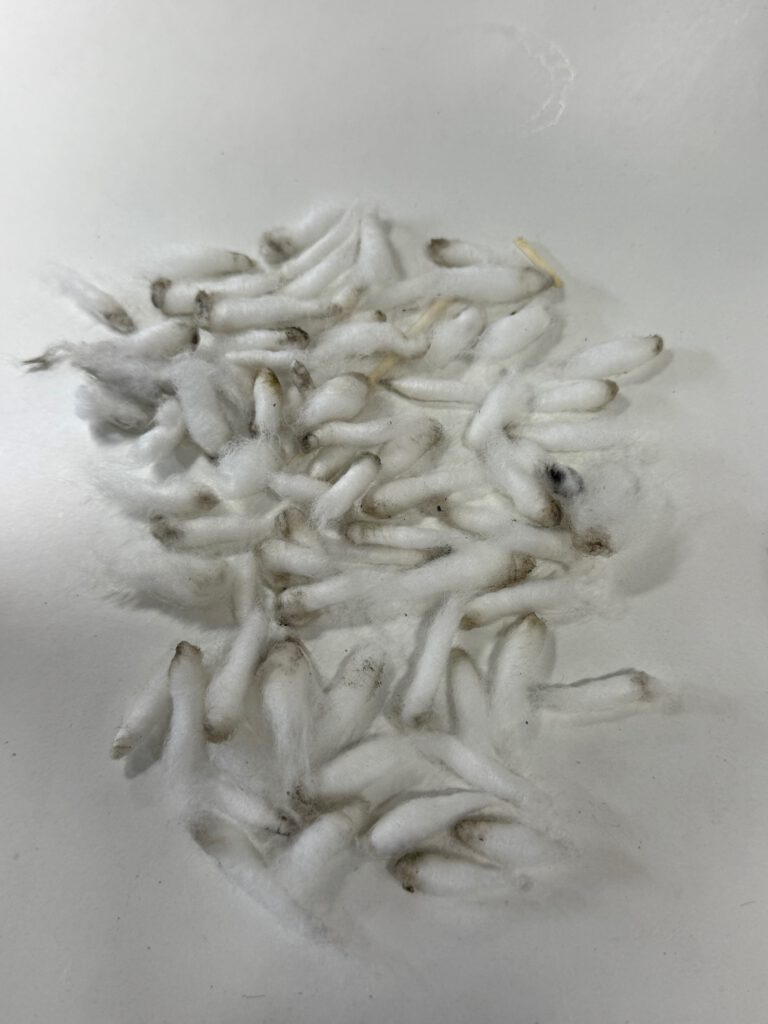

Die Studentin führte außerdem Furnier-Einlegearbeiten (auch Ergänzungsfurniere), Retuschen, Kittungen und das Niederleimen von Kürschnern durch.

Ein Stilmöbel selbst gebaut-Ein Beistelltisch mit Anspruch

Während der Praxiszeit erstellte die Studentin ein Möbelstück, das technisch und gestalterisch hohe Anforderungen stellte:

Entwurf & technische Zeichnungen: Bevor ein einziges Stück Holz zugeschnitten wurde, mussten Schnitte und Maße mittels einer technischen Zeichnung exakt geplant werden – Traverse, Stollen, Platte und Schubkasten sollten in korrekter Proportion und Funktion zueinander stehen. Geschnitten wurden alle drei Ansichten und die jeweiligen relevanten Bauteile.

Holzverbindungen: Es wurden klassische Tischlertechniken angewandt – Schubkastenzinkung, Zapfenverbindung, Rahmen und Traverse eingepasst – damit das Möbelstück stabil und langlebig wird.

Furnieren: Eine besondere Herausforderung war das Furnieren in Nussbaum welches über alle Bauteile hinweg aufgeleimt werden musste, so dass die Maserung sich über Traverse, Platte und Schubkasten ohne sichtbare Versätze fortsetzt.

Oberflächengestaltung: Es wurden verschiedene historische Rezepturen recherchiert. Die „Sieger-Mischung“ aus Wachs (Bienenwachs, Canaubawachs) Kolophonium, Leinöl und Balsamterpentin wurde dann hergestellt und nach historischen Techniken aufgetragen. So wurde dem Nussbaumholz die „feurige“ Tiefe verliehen.

Warum ein Möbel mal gebaut zu haben, einen unschätzbaren Mehrwert in der Restaurierung liefert

Das Herstellen eines Möbelstücks von Grund auf ist mehr als reine Übung: Es schärft das Verständnis für Konstruktion, Materialverhalten, Verbindungstechniken und das Zusammenspiel von Form und Oberfläche. All dies fließt später in die Restaurierungsarbeit ein – sei es beim Ergänzen von fehlenden Elementen, beim Rekonstruieren alter Profile oder beim Anarbeiten komplizierter Verbindungen.

Fachliche Begriffe & Glossar

Damit auch Laien verstehen, worüber wir sprechen, hier einige der Begriffe, die in der Praxis wichtig waren:

Traversen: Querverstrebungen, die Bauteile verbinden und stabilisieren.

Stollenbauweise: Bei Möbeln, bei der die Beine (Stollen) direkt bis zur Platte hochreichen.

Zapfenverbindung: Ein Verbindungssystem, bei dem ein Zapfen in eine passende Ausnehmung (Zapfenloch) greift.

Schubkastenzinkung (Schwalbenschwanz- oder Zinkverbindung): Eine starke Verbindung an Schubkastenecken, sichtbar oder verdeckt.

Furnier & Furnierarbeit: Dünne Holzblätter, die auf Oberflächen verleimt werden, um dekorative Maserung zu zeigen.

Retusche: Ergänzen fehlender Oberfläche, etwa bei Lacken oder Lackfärbungen.

Originalschicht / Querschliff: Mikroskopischer Schnitt durch die Schichten (Lack, Farbbox, Politur), um das Schichtgefüge historischer Oberflächen sichtbar zu machen